组胺的发现历程

组胺是一种在生物体内具有重要生理和病理作用的化学物质,它的发现历程充满了科学家们的探索与智慧。

早期线索与研究背景:

在19世纪末和20世纪初,医学和生理学领域正处于蓬勃发展的时期。科学家们对人体的生理功能和各种疾病的机制有着强烈的好奇心。当时,对于一些过敏反应和炎症现象已经有了一定的观察,但这些现象背后的化学机制尚未明晰。

在研究组织提取物的过程中,科学家们开始注意到一些奇怪的现象。他们发现某些组织提取物能够引起一系列特殊的生理反应,这些反应与当时已知的一些化学物质所引发的效应有所不同。这为组胺的发现埋下了伏笔。

首次发现与初步研究:

组胺的发现要追溯到1910年。英国科学家 Henry Dale 和 Patrick Laidlaw 在研究麦角生物碱的药理作用时,意外地发现了一种新的活性物质。他们在研究过程中从某些组织中提取出了一种成分,这种成分能够对动物的平滑肌产生强烈的刺激作用,尤其是在豚鼠的回肠上表现得非常明显。这种刺激作用能够导致回肠的收缩,这是一个非常独特的现象。

Dale 和 Laidlaw 对这种物质进行了进一步的分析和研究。他们发现这种物质的化学性质比较特殊,它不同于当时已知的大多数生物活性物质。通过一系列的实验,他们初步确定了这种物质在生物体内有着独特的作用方式。他们发现这种物质能够引起血管扩张、血压下降等生理反应,而且这些反应在不同的动物模型上都有一定的相似性。

化学结构的确定与命名:

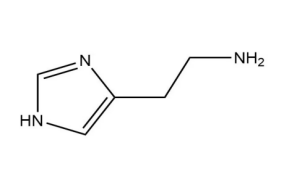

随着研究的深入,科学家们开始努力确定这种新发现物质的化学结构。在经过多年的化学分析和研究后,组胺的化学结构终于被确定。组胺是一种含氮的有机化合物,其化学名称为β - 氨基乙基咪唑,化学式为 C₅H₉N₃。它的结构特点决定了它在生物体内的活性和作用方式。

由于这种物质是在组织中发现的,并且具有胺的化学结构,因此科学家们将其命名为组胺。这个名称准确地反映了它的来源和化学性质,也为后续的研究奠定了基础。

组胺在体内的分布研究:

在确定了组胺的化学结构之后,科学家们开始关注组胺在生物体内的分布情况。研究发现,组胺在人体的许多组织中都有存在,尤其是在肥大细胞和嗜碱性粒细胞中含量较高。这些细胞是组胺的主要储存库。

在皮肤、呼吸道和胃肠道的黏膜组织中,肥大细胞广泛分布。当这些组织受到外界刺激,如过敏原的侵袭时,肥大细胞会被激活,从而释放组胺。这一过程在过敏反应中起着关键的作用。例如,在花粉过敏患者接触到花粉后,鼻腔黏膜中的肥大细胞释放组胺,导致鼻腔黏膜充血、水肿,引起打喷嚏、流鼻涕等过敏症状。

在中枢神经系统中,组胺也有一定的分布。它在脑内作为一种神经递质发挥作用,参与调节睡眠 - 觉醒周期、食欲、体温等生理功能。科学家们通过对脑内组胺能神经元的研究,逐渐揭示了组胺在神经系统中的复杂作用机制。

组胺的生理和病理作用的深入研究:

组胺在生理状态下对人体有着多种重要的作用。在心血管系统中,适量的组胺释放可以调节血管的舒张和收缩,维持正常的血压和血液循环。在胃肠道中,组胺可以促进胃酸的分泌,有助于食物的消化。

然而,组胺在病理情况下也会引发一系列问题。在过敏反应中,如过敏性鼻炎、哮喘、荨麻疹等疾病,组胺的过度释放是导致症状出现的重要原因。大量释放的组胺会引起血管通透性增加,导致组织水肿,同时刺激神经末梢引起瘙痒等不适症状。在炎症反应中,组胺也参与其中,它可以吸引白细胞等免疫细胞到炎症部位,加剧炎症的发展。

此外,在某些药物不良反应中,组胺的释放也可能是一个因素。例如,一些抗生素或造影剂可能会引起组胺释放,导致患者出现皮疹、呼吸困难等不良反应。

组胺研究的现代进展与意义:

随着科学技术的不断发展,对组胺的研究也进入了新的阶段。现代分子生物学技术使得科学家们能够更深入地研究组胺受体的结构和功能。目前已经发现了四种组胺受体(H₁、H₂、H₃、H₄受体),它们在不同的组织和器官中有着不同的分布和功能。针对这些组胺受体开发的药物已经广泛应用于临床治疗。

例如,H₁受体拮抗剂常用于治疗过敏性疾病,通过阻断 H₁受体来减轻组胺引起的过敏症状。H₂受体拮抗剂则可用于治疗胃酸过多相关的疾病,如胃溃疡和十二指肠溃疡,通过抑制组胺对胃酸分泌的促进作用来缓解病情。

组胺的发现历程是医学和生理学发展的一个缩影。从最初的意外发现到对其化学结构、分布、生理和病理作用的深入研究,组胺的研究为我们理解人体的生理功能和疾病机制提供了重要的线索。如今,基于组胺研究的成果已经在临床治疗中发挥了巨大的作用,并且随着研究的不断深入,组胺相关的研究有望为更多疾病的治疗带来新的突破。同时,组胺研究也提醒我们,生物体内还有许多未知的化学物质和机制等待我们去探索,这些探索将不断推动医学科学的进步。